Почему Красная армия быстро разгромила Японию

15 сентября 2021, 15:28 3185 0

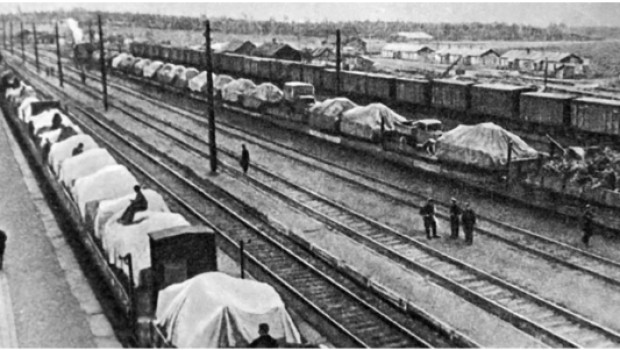

Август 1945-го (фото из открытых источников)

Утром 11 августа 1945 года советско-японскую границу на острове Сахалин перешли части 56-го стрелкового корпуса. На Южном Сахалине оборону держала японская группировка численностью 19 тыс. военнослужащих и 10 тыс. резервистов.

Лишь 15 августа советские войска вышли к пограничному на Сахалине укрепрайону Харамитогэ. К исходу дня 18 августа укрепрайон Харамитогэ был взят, более 3 тысяч солдат японского гарнизона сдались. 16 августа началась высадка десанта на западном берегу Сахалина. 18 августа были взяты Торо (Шахтёрск) и Эсутору (Углегорск), и 20 августа началась высадка десанта в Маоку.

На Сахалине японские войска продолжали сопротивляться ещё некоторое время после объявления о принятии условий капитуляции Японией и начала сдачи в плен Квантунской армии.

19 августа 1945 года японская Квантунская армия в Маньчжурии начала массово сдаваться в плен наступающим советским войскам до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

Лёгкой прогулкой разгром японцев, конечно, не был – победа стоила жизни 12 тысячам человек. Но такая цена за разгром семисот тысяч солдат и офицеров противника по меркам европейского театра военных действий завышенной вовсе не кажется. Как это удалось РККА?

Побитая империя

К лету 1945 года Японскую империю успели если не разбить в пух и прах, то, по крайней мере, очень больно измордовать. Захваченные во время «Тихоокеанского блицкрига» в начале войны территории были отобраны. А то, что не отобрано – блокировано в море американским флотом так, что пользы от баз не было никакой, а рис гарнизонам приходилось возить подлодками. В гарнизонах начался настоящий голод. Именно на этот период и приходится расцвет каннибализма среди военнослужащих японской армии. Он охватил практически все гарнизоны, разбросанные по тихоокеанским островам, а также в материковом Китае и Бирме.

Военнопленных использовали как "живые консервы", чтобы через какое-то время употребить их в пищу.

Генерал-лейтенант Есио Татибана в августе 1944 года был командующим гарнизона в Чичи-Джима на острове Бонин. Однажды, напившись допьяна, он приказал поставить перед ним на колени двух пленных американских лётчиков и лично обезглавил их. Но этого бравому генералу показалось мало. Он приказал извлечь у трупов печень и приготовить из неё сукияки – мясное блюдо с овощами.

Бóльшая часть крупных городов на Японских островах была превращена в груду руин – пристрастие японцев к укреп сооружениям из прочного бетона не помогло – их красноармейцы выкуривали или замуровывали.

Высший комсостав во главе с К.А. Мерецковым осматривает разбитые японские доты в районе г. Хутоу. Маньчжурия, сентябрь 1945 г. (автор фотографии: Петров Н. Российский государственный архив кинофотодокументов, арх. № 0-253479)

Одно из укреплений Харамитогского укрепрайона шириной фронта 12 км и до 30 км в глубину, Сахалин

Японский бункер на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе, Сахалин (фото: sakhalin.info)

Но сдаться японцы не могли. Политическая система в стране была нестабильна и до войны. Само начало которой, ещё во времена вторжения в Китай в 30-е годы, многими воспринималось, как способ отвлечь противостоящие политические группировки внутри Японии от грызни друг с другом. И пока не были использованы абсолютно все возможности для сопротивления, любая попытка капитулировать грозила военным путчем.

Последней надеждой императора была Маньчжурия – одна из частей захваченного в 30-е годы Китая, где дела японцев пошли относительно неплохо.

Там имелась какая-никакая промышленность. Достать до которой наступающие на Тихом океане американцы не могли. Даже на гигантских бомбардировщиках В-29 – которые в марте 45-го сожгли Токио и уничтожат в августе Хиросиму и Нагасаки.

Ещё на Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав 4-11 февраля 1945 года Советский Союз обязался нанести по японцам удар через два-три месяца после победы в Европе.

Британский премьер Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и глава СССР Иосиф Сталин / РИА Новости

Победу кует логистика

Сильнейшим козырем СССР, как и на Халхин-Голе в 1939 году, были логистические возможности. Они для японцев, последовательно недооценивавших русских, каждый раз становились неприятным сюрпризом.

Площадь контролируемой японцами Маньчжурии превышала общую площадь Германии, Франции, Польши и Испании. Причём развитой дорожной сети, в отличие от Европы, в тех краях не было. И для того, чтобы хотя бы сосредоточить войска на границе с японцами, нужны были серьёзные усилия.

Подразделение Квантунской императорской армии Японии в Маньчжурии

СССР смог сосредоточить 1,7 млн человек – и обеспечить их всем необходимым, начиная от продовольствия и боеприпасов и заканчивая танками и самолётами. На противоположной стороне у советских границ было более 1 млн солдат японской армии.

Советский план предусматривал удар, откуда японцы в принципе не ждали – из Монголии через хребты Большого Хингана. Главный удар по японским войскам наносился силами Забайкальского фронта с территории Монгольской Народной Республики в направлении столицы Маньчжоу-Го города Чанчунь (Синьцзин) и экономического центра Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) Мукдена.

Наступление советских войск в Маньчжурии, 1945 г. Российский государственный архив кинофотодокументов, арх. № 0-309390

Передвижение советской пехоты по степям Маньчжурии. Забайкальский фронт, 1945 г. (автор фотографии: Самсонов Г. Российский государственный архив кинофотодокументов, арх. №0-256827)

Там, где до этого передвигались только вьючным транспортом, русские планировали пустить танковую армию. Для понимания: танковых армий в РККА было всего шесть, каждая из них была достаточно серьёзным аргументом, чтобы безоговорочно решить исход средней руки сражения. В Берлинской операции – в крупнейшей по количеству задействованных сил битве за всю историю человечества – использовали сразу четыре танковых армии.

А по меркам Маньчжурии даже одна танковая армия была ультимативным супероружием. Особенно учитывая печальное состояние танкового парка Японии. А также массовое использование Советским Союзом грозных танков ИС-2 и Т-34/85, которые могли расправляться даже с «Тиграми» и «Пантерами». Всю эту гигантскую силищу надо было не просто снабдить рембригадами, запчастями, топливом и снарядами, но ещё и филигранно протащить по горным тропам.

Советские танки Т-34-85 и автомобили проходят по горному хребту Большой Хинган в Маньчжурии. Слева в кадре виден (предположительно) кузов грузовика немецкого производства Henschel 33 D1/G1, за ним — грузовик ГАЗ-АА.

И тут РККА показала себя с лучшей стороны, превзойдя даже Суворова, перешедшего через Альпы – танки, хоть и не без трудностей, миновали горы прежде, чем японцы опомнились и успели организовать оборону перевалов. А выйдя на равнину, танковая армия уже сама по себе становилась козырным тузом – ничего сделать с ней без собственных крупных манёвренных соединений японцы уже в принципе не могли.

Опыт. Профессионализм. Внезапность

В Красной армии, наученной опытом сражений в Европе, как нигде понимали, что никогда не стоит класть все яйца в одну корзину. Поэтому удар через Монголию единственным не был. Второй наносился из Приморья. Тут как раз пригодился опыт Германии-1945, где изобиловали прочные каменные строения, имелась многочисленная фортификация и упорство засевших в дотах немцев. Если на западный удар через Монголию старались отбирать формирования, имевшие опыт горной войны, то на восток, на штурм укрепрайонов, поехали специалисты именно по борьбе с укреплениями. Например, части, взявшие штурмом Кенигсберг.

Позади годы окопной жизни, когда каждый день мог стать последним, а впереди – снова фронт...

13 мая 1945 года 17-я гвардейская в составе 39-й армии погрузилась в эшелоны и выехала на Родину. «Когда мы проехали Москву и Горький, появилось предположение, что нас везут на Дальний Восток. Путь проходил через Красноярск».

В 1945-м в РККА успели отлично наладить тактику штурмовых групп, которые могли самостоятельно, при поддержке одного-двух танков или САУ, с автоматами, взрывчаткой и огнемётами, овладевать самыми сложными укреплениями. Причём бойцы штурмовых групп успели познать цену внезапности. В Германии время от времени случались ситуации, когда для занятия многоэтажного подземного форта размером с пару футбольных полей хватало лишь сотни человек, а также внезапности и решительных и умелых действий.

Так получилось и с японцами – первый удар был нанесён внезапной ночной атакой, в дождь и непроглядную темень. Противник позволил застать себя врасплох и был жестоко бит – первыми японскими укреплениями РККА овладела быстро и без особых потерь. А когда японцы опомнились и принялись яростно огрызаться огнём, в дело пошёл весь арсенал умений, наработанных в Европе. Японские укрепрайоны с тем, что строили немцы, сравниться не смогли, и результат не заставил себя ждать.

Бывший командующий артиллерией Забайкальского фронта профессор генерал-полковник Н. Фомин вспоминал:

«Чтобы сразу лишить противника способности к сопротивлению, требовалось ошеломить его, дерзким и глубоким манёвром поставить в невыгодные условия ведения боя. Эти два понятия – сила и манёвр – и были заложены в основу решения командования Забайкальского фронта».

В итоге японцы поняли, что их ставка на изматывание наступающих русских фортификацией не оправдалась. А противостоять полнокровной ударной группировке Квантунская армия в поле не могла – слишком велико было отставание по механизации частей для успешной манёвренной войны. Шансов при таких раскладах не было совсем. Поэтому японцам не оставалось ничего другого, кроме сдачи.

Японские офицеры обговаривают условия сдачи в плен

Оставалась лишь одна отдушина – на театре боевых действий начался сезон дождей, что замедлило скорость наступающих. Можно было хотя бы вывести из строя всё полезное в захваченных городах, испортить инфраструктуру. Но в итоге особо не получилось и этого – Красная армия успешно организовала серию посадочных десантов, чтобы взять под контроль важные объекты.

Всё было сделано быстро, неожиданно и с разгромным для противника результатом – иными словами, именно так, как и ожидалось от тех, кто раньше сумели пережить сухопутный удар Третьего рейха и сами дойти до Берлина.

Массовая сдача в плен

Массового харакири по случаю неизбежного разгрома на самом деле не было, это были единичные случаи. Численность японских и союзных им сил, сосредоточенных против СССР, превышала 1 миллион человек, а в плен были взяты тремя фронтами с участием пограничников свыше 600 тысяч человек.

На первом этапе войны численность пленных была относительно невелика. В оперативной сводке за 14 августа было сказано: «За время с 9 по 13 августа наши войска на Дальнем Востоке взяли в плен более 8 тысяч солдат и офицеров противника». Большие массы военнопленных появились после приказа командующего Квантунской армии о капитуляции. В оперативной сводке за 19 августа говорилось, что за один этот день войскам трёх фронтов сдались в плен 100 тысяч человек.

Документы говорят о принятии больших партий пленных в конце августа 1945 года. В оперативной сводке за 24 августа говорилось: «За 23 августа нашими войсками взяты в плен более 14 тысяч японских солдат и офицеров», далее, согласно сводкам, 24 августа сдались в плен более 70 тысяч японцев, 25 августа сдались более 35 тысяч, 26-го – более 30 тысяч, 27-го – более 36 тысяч, 28-го – 39 тысяч солдат и офицеров.

В оперативной сводке за 29 августа говорилось: «Всего за время с 9 по 28 августа наши войска взяли в плен 513 тысяч японских солдат и офицеров. В числе пленных 81 генерал. За это же время наши войска захватили следующие трофеи: самолётов – 587, танков – 347... Приём капитулирующих воинских частей и соединений продолжается».

Ниже смотрите фотографии в галерее листая.

Комментарии ()