Монгольские истоки казахской кочевой культуры: Историко-культурный анализ

05 июня 2025, 19:35 10583 1

Введение

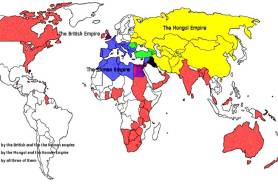

Кочевая цивилизация Великой степи, охватывающая территорию современного Казахстана, сформировалась в результате длительных этнокультурных взаимодействий. Однако именно в XIII–XIV веках под влиянием Монгольской империи и её наследников на территории будущего Казахского ханства произошёл качественный цивилизационный сдвиг. Современная казахская кочевая культура, которая начала формироваться в XV-XVI веках, — от военной организации до бытовых традиций — унаследовала множество фундаментальных элементов от монголов, а не от домонгольских тюркоязычных и ираноязычных племён, населявших эти земли ранее.

Племена до монгольского завоевания и их культура

По мнению казахстанских историков Жаксылыка Сабитова и Радика Темиргалиева, до монгольского вторжения в XIII веке на территории современного Казахстана проживали различные тюркские, кипчакские и огузские племена, а также остатки более древних народов. Вот основные группы:

- Кипчаки (половцы) – доминирующая группа на территории всего Казахстана (от Алтая до Волги). Они являлись основным населением Дешт-и-Кипчака («Степи кипчаков»). В политическом плане это была конфедерация племён без единого государства. После монголов стали основой казахского этногенеза (Средний и Младший жузы).

- Огузы (предки туркмен и азербайджанцев) — кочевые и полуоседлые племена. Их ареал охватывал Западный Казахстан (Прикаспий, Устюрт). В XI–XII вв. часть ушла на запад (в Восточную Европу и Среднюю Азию).

- Карлуки (предки части узбеков и уйгуров) — оседло-кочевые племена, смешанные с уйгурами. Ареал: Жетысу (Семиречье). В VIII–X вв. существовал Карлукский каганат, позже – Караханиды.

- Кангары (печенеги) и другие остатки древних племён. Их ареал: Приаралье, Северный Прикаспий. Они являлись союзниками и вассалами кипчаков.

- Тюркизированные иранцы (сакские и хорезмийские группы) — оседлое население, смешанное с тюрками. Ареал: Южный Казахстан (Отрар, Сыгнак).

Эти племена имели разнородную культуру, зачастую полукочевую или оседлую (особенно в Южном Казахстане), с элементами городской цивилизации (Сыгнак, Отрар, Тараз). Археологические находки (курганы, поселения, ремесленные центры) свидетельствуют о многообразии укладов, но не обнаружено ни одного источника, ни письменного, ни материального, который бы точно указывал на прямую преемственность между культурой этих племён и культурой казахов XVI–XIX вв. Следовательно, идея непрерывной тюркской кочевой традиции в казахской культуре не подтверждается фактами.

По мнению Сабитова и Темиргалиева до монголов Казахстан был «кипчакской степью» – но без единой власти. Монголы не «уничтожили» местных, а включили их в свою систему. Казахи – не прямые потомки монголов, но их родоплеменная система сложилась в Золотой Орде. Монголы не «зачистили» степь, а переформатировали её политическую структуру, что позже привело к появлению казахов.

Формирование казахской культуры под влиянием монголов

Монгольское завоевание и образование Улуса Джучи (Золотой Орды) радикально изменило структуру степного мира. После монгольского нашествия племенной состав степи был переформатирован: включены новые монгольские роды и тумены; тюркоязычные племена подчинены, расселены и адаптированы. В их язык, быт, военное дело и обычаи была внедрена монгольская система управления, родства и культуры.

Военно-административная структура

Жуз (младший, средний, старший) — по мнению ряда исследователей, происходит от монгольского «зуу» — сотня [Х. Аргынбаев, 1991; С. А. Аманжолов, 1959]. Это согласуется с десятичной системой армии Чингисхана: арбан (10), зуут (100), мянгат (1000), түмэн (10 000).

В монгольской военной организации сотня (зуут) была ключевой единицей. Возможно, жузы изначально были племенными ополчениями, которые могли выдать монголам по 100 воинов, а затем термин закрепился за крупными союзами.

Таким образом, деление на жузы — это не древнетюркская структура, а её корни уходят в монгольское военное и социальное устройство и наследие.

Родовая система

У казахов каждый жуз включал множество родов (ру), которые вели общее происхождение от предков. Термин «ру» — используется в казахском языке в значении «род». Его точным аналогом является монгольское слово «ураг» (ᠤᠷᠤᠭ), которое означает потомство, род, семья. Термин «шежіре» — родословная, часто считающийся казахским, — заимствован из арабского слова «шаджара» (дерево, род).

Происхождение казахского слова «ру» (род) от монгольского «ураг» действительно выглядит логичным с точки зрения исторической лингвистики и этногенеза казахов. Аналогично, слово «шежіре» (родословная) пришло из арабо-персидской традиции.

Монголы использовали термин «ураг» для обозначения родовых групп (например, у Чингисхана были «уруу-ураг» – ближний круг родичей). В монгольских языках слово «уруу» означает потомки, дети, поколение. Казахи, как наследники кипчакско-монгольской кочевой традиции, переняли эту лексику, адаптировав её под свою фонетику.

В некоторых тюркских языках есть схожие слова: киргизское «урук» (род), алтайское «уру» (племя). Это указывает на общий монгольский субстрат в терминологии родства у кочевых народов.

Распространение ислама среди казахов (с XIV–XV вв.) принесло арабо-персидскую лексику, особенно в сфере письменной культуры. «Шежіре» стало стандартным термином для родословных записей, которые вели бии и аксакалы.

Это показывает, что казахская родовая организация формировалась под воздействием двух мощных культурных пластов:

- Кочевого (монгольского) – через устную традицию и социальную структуру.

- Исламского (арабо-персидского) – через письменность и религиозные институты.

Таким образом, даже ключевые термины родства у казахов имеют внешнее происхождение, что отражает сложный процесс этногенеза.

Концепция «жеті ата»

Концепция «жеті ата» — строгая родовая система, запрещающая браки до седьмого колена — имеет прямые параллели у монгольских народов (включая бурят, ойратов и халха-монголов). У тюркских народов, включая древних тюрок, огузов и кипчаков такой институционализированной системы не зафиксировано.

Турки-османы – в поздний период (XVI–XIX вв.) запрещали браки между близкими родственниками (по шариату), но не использовали принцип «7 поколений». Этот запрет существует только у монгольских групп, казахов, киргизов, каракалпаков и ногайцев.

Истоки этой традиции связаны с монгольским наследием – у Чингисхана был запрет на браки между «уруу-ураг» (близкими родами). Это объяснялось кочевой необходимостью – предотвращением конфликтов за ресурсы внутри рода.

Таким образом, «жеті ата» – это скорее степная монгольская традиция, чем обще-тюркская.

Этнонимы и титулатура

Торе (каз. Төре) — аристократическая династия у казахов, происходящая от Чингисхана. Само слово родственно монгольскому «төрөл, турэл» — «родня», «сородич». Лексикологически «төрөл» связано со словами «турэ» (свадьба) и «туроо» (рождение ребёнка). Все эти слова восходят к общему монгольскому корню «tör». Древнемонгольский титул чингисидов — «Шэнгэсын төрөлтэй» (имеющий род Чингиса) закрепился как знак легитимности власти.

В казахской традиции отсутствует самостоятельное смысловое значение слова «төре», кроме как обозначение происхождения от Чингисхана. Некоторые казахские исследователи и филологи пытаются производить «төре» от древнетюркского «töre» (закон, порядок, обычай), но это не соответствует фактическому употреблению, смысловой связи и историческому контексту. В классической казахской культуре «төре» — это именно социальный титул, обозначающий «потомков Чингисхана», а не правовую категорию.

В то же время, в монгольском языке слова «төрөл» (родственники), «төрэ/түрэ» (брак, свадьба) и «туроо» (рождение ребёнка), указывают на родственные связи и продолжение рода. Именно это значение укоренилось в термине «төре», используемом для обозначения высшей знати в Золотой Орде и Казахском ханстве. Казахи, как наследники монгольской традиции, переняли термин, но сузили его до своей знати.

Таким образом, истинное происхождение термина «төре» — монгольское, а не тюркское, и оно связано с кровным родством, а не с законом.

Лексические заимствования родственной титулатуры

В казахский и другие языки, пребывавших под властью Монгольской империи и чингисидов, вошло множество монгольских заимствований из родственной титулатуры:

- Нағашы (дядя по материнской линии) — от монг. нагаса. В традиционной культуре монгольских народов нагаса (нагасын тала) – это не только дядя по матери, но и вся её родня. В монгольских и бурятских семьях к ним относились с бо́льшим почтением, чем к отцовской линии, так как они считались «гостями» (мать приходит из другого рода). Их почитание отражает глубокую систему родовых ценностей, где материнский род – это и защита, и связь с другим миром, и особая честь. Считалось, что обидеть нагаса – большой грех, так как это родня матери. У монгольских народов запрещаются браки с роднёй матери (экзогамия), что подчёркивало сакральность этой связи.

- Бажа (муж старшей сестры) — от монг. база. В западных регионах Казахстана мужа старшей сестры называют «бажа» (уважительное обращение). Например, «Менің бажам қазақстандық футболшы» (муж моей сестры – казахстанский футболист). Однако в отличие от монгольской традиции, где «база» имеет особый статус, в казахской культуре «бажа/балдыз» – просто обозначение родства, без специальных ритуальных функций.

У монгольских народов «база» (базанар - мн. ч.) – это мужья родных сестёр (для их братьев). Базанар считались почтительными родственниками, к которым обращались с особым уважением. В некоторых случаях старший база (муж старшей сестры) мог иметь совещательный голос в семейных вопросах. База должен был помогать братьям жены в хозяйственных делах, на охоте, в воспитании детей. В случае конфликтов или нужды базанар могли выступать как защитники семьи жены. В бурятской традиции база мог быть одним из организаторов свадебного обряда. В отличие от других родственников «база» – это не «аха» (старший брат) и не «нагаса» (дядя по матери). Он занимает промежуточное положение – не кровный родственник, но важный член семьи через брачный союз.

У монгольских народов база (базанар) – это пример сложной и продуманной системы родства, где даже неродные по крови мужчины через брак сестёр получали особый статус и обязанности. Это отражает значимость семейных связей и взаимопомощи в традиционной культуре монгольских народов.

- Титул «Гуркан» (гурхан, күркен / gürkan) имел важное значение в постчингисханидских государствах, включая Золотую Орду и Чагатайский улус. Его происхождение связано с монгольской традицией брачных союзов и статусной иерархии. Слово «хүргэн» в монгольском языке означает «зять», но в политическом контексте оно приобрело значение «высокородный зять» или «член правящей семьи через брак». В персидских средневековых источниках это монгольское слово трансформировалось в «Gūrkān» (جوركان), что отражало монгольское произношение. Титул восходит к эпохе Чингисхана, который называл своих доверенных союзников, породнившихся с его семьёй, «гурканами».

В Улусе Джучи (Золотой Орде) титул «Гуркан» носили правители вассальных государств, связанные династическими браками с родом Джучидов. Например, Хорезмские правители после подчинения Орде могли получать этот титул; высокие военачальники и аристократы, породнившиеся с ханской семьёй, а также представители знати, которым доверяли управление улусами. Так, Кутлуг-Тимур (наместник Хорезма при Узбек-хане) мог носить титул «гуркан», подчёркивая его близость к правящей династии.

В Чагатайском улусе титул «Гуркан» имел схожее значение, этот титул имели правители, связанные браком с чагатаидами. Например, этот титул получали эмиры из племени барласов, к которому принадлежал Тимур (название племени барлас происходит от монг. баруулсан – ушедшие на запад); военные лидеры, которым доверяли управление областями, а также особая категория знати, стоявшая выше обычных эмиров, но ниже прямых Чингисидов.

В Тимуридской империи (XIV–XV вв.) термин «Гуркан» использовался для обозначения Тимура (Тамерлана), поскольку он женился на чингисидке и правил от её имени.

Поскольку только чингисиды могли быть ханами, титул «гуркан» позволял не-чингисидам (например, Тимуру) сохранять влияние, формально оставаясь зятьями правящего рода.

В позднесредневековых тюркских государствах (Тимуриды, Шейбаниды) титул «гуркан» постепенно утратил значение, так как новые династии (например, Тимуриды) создавали собственные системы титулатуры. В османской традиции аналогом можно считать титул «дамат» (зять султана).

Таким образом, титул «Гуркан» – это политическая адаптация монгольского слова «хүргэн» (зять). В Золотой Орде и Чагатайском улусе он означал «высокородный зять», который, не будучи чингисидом, получал особый статус через брак с представителями правящей династии. Это позволяло элитам сохранять власть, не нарушая традицию, что особенно ярко проявилось в эпоху Тимура.

С эпохи Золотой Орды в казахский язык перекочевали такие монгольские слова как «нухэр» (друг) – по казахски «нұқер» (воин-спутник), «сэрэг» (воин, солдат) – по казахски «серiк» (спутник в армии) и др.

Культурные элементы, перешедшие от монголов

Пять видов скота — «Бес казына»

Ключевое понятие казахской культуры — «пять видов скота»: овцы, лошади, верблюды, коровы и козы — в казахской традиции известно как «бес казына» (пять сокровищ). Однако его прямой аналог — «таван хошуу мал» (пять видов скота) — широко представлен в монгольской культуре и быту, где он имеет первостепенное значение. Отсюда происходит и идеология скотоводства в казахском кочевом обществе.

До прихода монголов (XIII в.) на территории современного Казахстана жили тюркские и кипчакские племена, которые также были кочевниками. Сама идея «пяти видов скота» не была чужой тюркам – она логично вытекала из их хозяйственного уклада. Однако после завоеваний Чингисхана монголы унифицировали многие аспекты кочевой культуры, в том числе:

- Ввели чёткую классификацию скота («таван хошуу мал» – досл. «пять видов животных»).

- Укрепили военно-кочевую модель, где скот был основой экономики.

Этот системообразующий элемент кочевого хозяйства у монголов являлся практическим элементом имперской системы, который адаптировался вассальными кочевыми племенами под влиянием более жёсткой административной системы. Это пример культурного синтеза, а не простого копирования.

Некоторые исследователи (например, А. Маргулан) считают, что у древних тюрков была своя классификация скота, но менее формализованная. Монголы лишь придали ей стандартизированную форму.

Сезонные перекочевки (көш)

Система двух–четырёхкратных сезонных перекочёвок в год — от зимовки к летовке, и наоборот — является типичной монгольской моделью кочевания, чётко структурированной и адаптированной к климатическим условиям Центральной Азии. Нет свидетельств, что аналогичная система была у тюрок до XIII века.

До монгольского завоевания тюркские племена Казахстана (кипчаки, огузы, карлуки и др.) уже практиковали кочевание, но они носили менее систематизированный характер. Археология показывает разнообразие в сезонных маршрутах у древних тюрков (VI-XII вв.)

Монголы принесли жёсткую схему 4 перекочёвок: кышлау (зима), көктеу (весна), жайлау (лето), күзеу (осень), а также военно-административное закрепление маршрутов через систему туменов (роды закреплялись за определёнными маршрутами).

Рашид ад-Дин в «Джами ат-таварих» (XIV в.) отмечает, что Джучи ввёл систему перекочёвок для кипчакских племён. До XIII века по Ибн Баттуте у кипчаков фиксируются разрозненные маршруты.

Юрта и её устройство

Казахская юрта по конструкции, материалам, принципам сборки и внутреннему устройству идентична монгольской гэр. Основные элементы:

- Дверь ориентирована строго на юг.

- Северная сторона, прямо против входа, считается самой почетной: там принимают гостей.

- В центре юрты традиционно размещается очаг (тээвэ), вокруг которого распределяется сакральное пространство.

- Восточная половина (как правило, справа от двери, вход юрты всегда обращен на юг) считается женской, левая мужской.

Эта схема — чисто монгольского происхождения и полностью воспроизводится в казахской культуре. Каркас монгольской юрты имеет решётчатые стены, которую казахи называют «кереге» от монг. «хэрэг» (плетёная основа).

По историческим свидетельствам XIII–XIV вв. описания юрт (гэр) у монголов у Рашид ад-Дина и Плано Карпини совпадают с существующими монгольскими. Чингисхан использовал белую войлочную юрту как символ власти.

Марко Поло, находясь на службе у Хубилая (внука Чингисхана и основателя династии Юань), подробно описал монгольские юрты в своей книге «Книга о разнообразии мира» (1298 г.). Вот как он их характеризовал:

«Дома их круглы и сделаны из прутьев, а стены – из войлока».

Поло отмечал, что юрты собирались из решётчатых стен (ханатов) и крыши с жердями, соединёнными в дымовом кольце (тоно).

«Они покрывают их белым войлоком… а иногда войлок пропитывают жиром или молоком, чтобы не пропускал дождь». «Их дома так устроены, что они могут разбирать их и складывать вновь… и возить с собой». «Юрты перевозились на телегах (тэреге), запряжённых волами или лошадьми». «Некоторые из этих домов так велики, что в них помещается 30 человек». «Юрта Хубилая была огромной и богато украшенной». «Богатые покрывают войлок тканями с узорами… а внутри выстилают шкурами горностаев и соболей».

Хубилай использовал юрты не только как жилища, но и как дворцы на колёсах:

«У великого хана есть огромный дворец – гигантская юрта на повозках… но он тоже разбирается».

Поло упоминает, что двор Хубилая кочевал между Шанду (летняя столица) и Пекином, меняя юрты по сезону.

Описание Поло полностью совпадает с традиционными монгольскими (гэр), подтверждая их древнее происхождение.

До монголов кипчаки использовали различные переносные дома (типа балаганов) и не имели единой юрточной технологии. У кипчаков жилища фиксируются как менее стандартизированные.

Таким образом, казахская юрта – адаптированный вариант монгольской, с сохранением конструкции, терминологии и социального символизма. Это не копирование, а результат культурного синтеза в рамках кочевой имперской традиции.

Гостеприимство, шаманизм и культ предков

Гостеприимство как сакральный долг, шаманизм и культ духов предков — базовая черта монгольской кочевой этики, которая была закреплена в Ясе Чингисхана (XIII век).

Яса Чингисхана — это не просто свод законов, а отражение глубинных ценностей кочевой культуры. Её принципы были не просто традициями, а правовыми нормами, нарушение которых каралось смертью.

Шаманизм, культ духов предков, культ огня, запреты, очистительные ритуалы, табу на женитьбу внутри рода и обряды перехода — все эти элементы зафиксированы у монгольских племён до принятия буддизма. У тюрков до монгольской эпохи археологические и письменные источники таких институтов не выявляют в полноформатной системе.

В Восточной степи, где выживание зависело от взаимопомощи, гость считался священным. В Ясе было закреплено, что любой кочевник, независимо от статуса, должен был предоставить гостю еду, кров и защиту. Отказ в гостеприимстве приравнивался к предательству и карался смертью. Также существовал запрет на оскорбление гостя. Даже враг, вошедший в юрту, становился неприкосновенным.

Чингисхан поклонялся Вечному Небу и опирался на шаманов (бөө) как на духовных лидеров. Например, шаман Тэб Тэнгри объявил его «сыном Вечного Синего Неба» (Мунх Хух Тэнгэр), что узаконило его власть. Шаманы проводили обряды перед битвами, предсказывали будущее и «общались» с духами.

В Ясе существовал запрет на осквернение священных мест. Нельзя было плевать в огонь (дух огня), ломать деревья у родников (места силы). Существовало уважение к духам природы: запрещалось стирать в реках (чтобы не гневить духов воды), нельзя было без причины втыкать острые предметы в землю. Охотники должны были благодарить духов за добычу. Существовал запрет на осквернение могил — разграбление курганов каралось смертной казнью. Даже врагам нельзя было уничтожать родовые усыпальницы. Когда монголы захватили Хорезм, они не тронули могилу султана Текеша, так как Чингисхан уважал его как предка-воина. Младшие должны были беспрекословно слушаться старших.

Даже после принятия буддизма и ислама шаманские традиции сохранялись, особенно среди простого народа. Эти нормы позже повлияли на монгольский «цааз», казахский «адат» и даже исламские традиции в Золотой Орде.

Вывод

Историко-культурные и лингвистические факты свидетельствуют, что казахская кочевая культура является результатом глубокой монголизации тюркоязычных племён Центральной Азии в XIII–XIV веках. Элементы, считающиеся сегодня «традиционно казахскими», в большинстве своём восходят к монгольской традиции — от структуры общества и родов до образа жизни, хозяйства, обрядов и языка.

Казахская культура, несмотря на тюркскую основу языка, выросла в рамках Золотой Орды — монгольского государства, и её облик определили не кипчаки, огузы и карлуки, а наследие Чингисхана.

Комментарии ()